les derniers mineurs de jerada

Au bout de la nuit et du

voyage vers l’Oriental, en ce mois de décembre glacial, le ciel matinal et gris

d’Oujda nous accueille. A cinquante kilomètres plus au sud, je me rends à

Jérada, cité de mineurs en fin de parcours. Radioscopie d’une ville en quête

d’avenir.[i]

Par Abdelkader Mana

JERADA, UNE NOUVELLE ATLANTIDE ?

Depuis sa reconnaissance par les géologues

en 1929 et son exploitation effective en 1936 , le bassin carbonifère de

Jérada avait transformé cette région agricole en zone minière. Prochainement,

en l’an de grâce 2001, le dernier puits sera fermé, et le dernier mineur prié

de redevenir le fellah qu’il a toujours été. Difficile reconversion, quand on

sait que la mine a crée autour d’elle une communauté de destins, une identité

propre à ceux qui ont partagé les joies de la fête, mais aussi les ruines

invisibles de la silicose : inhalé au fond des galeries souterraines, le

dépôt cristallin de poussière noire finit par durcir et obstruer l’appareil

respiratoire, y étouffant progressivement la vie. Incurable est la silicose,

parce qu’elle adhère irrémédiablement aux parois pulmonaires. L’inertie se

substitue progressivement à la plasticité cellulaire, le mort se saisit du vif.

La mine ferme, les damnés de la silicose restent : plus de travail à la

mine, plus de travail ailleurs, que vont-ils devenir ?

Ce simple mot,

« Jérada » (sauterelle en arabe), produit en moi, comme « une

déflagration du souvenir » . Il me rappelle étrangement cette vieille

comptine dont jadis nos grands – mères berçaient en nous l’enfant qui

rêve :

« Â Jérada Maalha !

Fiin kounti saarha ? »

O sauterelle bien salée !

Vers quelle prairie t’en es-tu allée ?

C’était au temps des disettes et

des vaches maigres, où des nuées de sauterelles décimaient les champs, et où il

ne restait aux hommes affamés qu’à se gaver de grillades de sauterelles salées.

Nuée de pique-bœufs dans le ciel

d’Oujda. Au bord de la route des « trabendistes » proposent à vil

prix de l’essence en noir, qu’ils sont allés chercher en Algérie toute proche.

Ici, le « trabendo », terme par lequel on désigne toutes sortes de

transactions, semble tourner au ralenti, non seulement des lenteurs des réveils

ramadanesques, mais à cause de la double fermeture : celle de la frontière

algéro-marocaine et celle de la mine carbonifère de Jérada.

Sauterelles et hérisson

Les champs reverdissent déjà de leurs

jeunes pousses de fraîcheur. Il a dû pleuvoir sur ces étendues steppiques et

dépeuplées couvertes d’alfa, sur ces petites crêtes dénudées qui ferment l’horizon

plus au sud, et sur cette haie d’arbres, dressant vers le ciel leurs branchages

fantomatiques et nus. Par delà les collines dénudées et les amandiers en

fleurs ; la traversée de l’oued Isly, connu pour la bataille éponyme qui

oppose en 1844 un Maroc qui soutenait les incursions de l’Emir Abdelkader

depuis le Rif jusqu’en Algérie qui venait alors d’être occupée par la France. Par delà les

frontières, histoire commune, proximité géographique : ici -même le jeûne

est rompu aux dattes d’Algérie. Par delà les étendues steppiques et les

rivières partagées, mêmes goûts musicaux : le Raï d’Annaba est apprécié à

Jérada et le Gharnati de Tlemcen à Oujda. Par delà les conjonctures politiques,

croisement de destins et affinités électives l’emportent de loin.

Traversée de

« Guenfouda » (hérisson en arabe), localité née, non pas autour d’un

marché hebdomadaire rural, mais plutôt autour d’une activité minière :

dans des hangars de type colonial, on transformait jadis le minerai de charbon

en « boulets » destinées à l’exportation. Tout semble indiquer que la

région vit non pas du sol laissé en friche pour la vaine pâture, mais des ses

énergies telluriques. Ici, l’activité minière a finit par l’emporter de loin

sur l’activité agricole, vidant du même coup celle-ci de sa substance humaine,

comme semble l’indiquer ces immenses étendues où l’on a du mal à apercevoir ne

serait-ce qu’un épouvantail.

« Qu’allons-nous devenir

seuls au milieu des

ruines? »

Après le plat pays, le massif

montagneux. Le bassin carbonifère est situé au sud de cette montagne. M’étant

assuré que « Guenfouda » (hérisson) n’est pas encore Jérada

(sauterelle) – les toponymes ont ici des airs de totems – je m’assoupis. Au

réveil, j’y suis déjà comme au sortir d’un rêve. C’est donc cela Jérada ?

Une immense joutia (marché aux puces) de bric à brac, un baraquement de

taudis en briques, urbanisme sans allure, éclaté au milieu de montagnes de

remblais de charbon. Au pied du minaret délavé de la place centrale – y a-t-il

vraiment un centre à Jérada ? – on marchande, la mine grise, de maigres

étalages d’oranges et de poissons faméliques pêchés je ne sais où. C’était donc

cela la ville minière ?

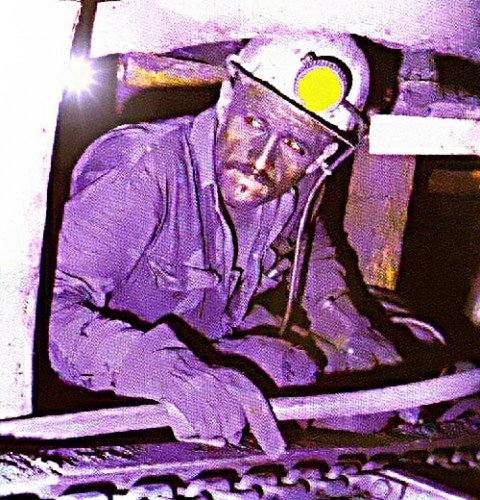

Tout autour de la place, des

échoppes de bricolage : ateliers d’électricité, mécanique, plomberie,

menuiserie, chaudronnerie. On vend de tout, on répare de tout, on a même ouvert

une « Jérada Internet » ! C’est en ces mille et un petit métiers

que ce sont reconverties les anciennes gueules noires . Une reconversion

qui ne concerne que les ouvriers de surface mais pas les charbonniers du fond

dont le seul savoir – faire est justement d’aller au charbon. Minés par la

silicose, désoeuvrés par inaptitude ou pour cause de fermeture définitive du

puits dans lequel ils passaient le plus sombre de leur temps, ils déplorent

néanmoins la fermeture de la mine dont ils extrayaient au risque de leur vie,

leur raison d’être et leur dignité d’hommes. Depuis que du fond de la terre –

mère, les énergies telluriques ne font plus surface, depuis que les puits se

sont mis à fermer l’un après l’autre, la ville née et autour de la mine ne sait

plus de quoi demain sera fait.

Une mosaïque de tribus

L’argent circule peu dans cette

ville où la mine n’est plus qu’un puits sans fond ni issue. Une ruine dont on

extrait plus d’énergie – pour continuer à faire tourner la centrale thermique,

on importe désormais un combustible douteux – et encore moins de

richesse : « Il y a encore des réserves de charbon pour un siècle,

mais on a décidé de fermer les charbonnages, nous explique cet ancien ouvrier

de surface. Question de politique. La mine ne faisait pas seulement vivre

Jérada, elle profitait aussi à la ville d’Oujda. Après la fermeture, certains

mineurs sont restés sur place, mais beaucoup d’autres sont retournés dans leur

patelin d’origine dans le sud ou à Berkene ».

En raison des départs

pour fermeture de la mine,

la cité ouvrière est

actuellement

en démolition.

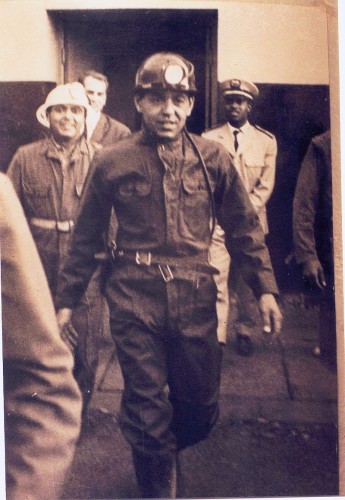

On me conseille d’aller

rencontrer un certain Mohamed Lashab, un syndicaliste qui aurait participé aux

négociations conduisant à la fermeture de la mine : « Je vis ici

depuis 1945, dit-il. Quand je suis arrivé à Jérada, j’avais à peine trois ans.

Maintenant, je suis à la retraite. On est venu de Debdou où mon père ne pouvait

plus vivre de la petite agriculture. Des membres de sa famille qui

travaillaient déjà à la mine en 1945

l’avaient incité à les y rejoindre ». Le recrutement

s’opérait souvent de la sorte : les mineurs originaires de régions rurales

pauvres, une fois établis sur place, faisaient venir voisins et famille de leur

village d’origine, leur servant dans un premier temps de « structure

d’accueil ». c’est la cas d’Afenzy, né à Demnate en 1950, venu travailler

comme mineur au début des années quatre – vingt « parce qu’il y avait des

gens de Demnate qui travaillaient déjà ici ». C’est le cas d’Ahmed, né

aussi en 1950 chez les Béni Lent, fraction Tsoul, dans la région de Taza, venu

à Jérada en 1972 pour rejoindre son frère qui travaillait déjà dans la mine.

Ainsi, de fil en aiguille, Jérada, mi-ville, mi-village, s’est composée de

quartiers et de douars dont les habitants avaient pratiquement la même origine.

Ce qui explique que les quartiers portent les noms de régions lointaines :

Sous, Marrakech, Taza, Debdou, Demnate, Béni Yaâla, Oulad Sidi Ali, Oulad Âmer,

Zkara, Oulad Maziane. Il y a même des membres de la même tribu qui habitent des

sous – douars : Laghouate installés au douar Oulad Âmer, Béni Guil au

douar Oulad Maziane (ces derniers sont des éleveurs connus pour la qualité de

leur mouton « Guilli »).

Jérada était ainsi composée d’une

mosaïque de tribus, comme en témoigne Malika El Kihal, fille de l’un des

premiers mineurs : « De mon enfance, je garde l’image de la place

centrale de Jérada où, à l’occasion d’une fête religieuse ou nationale, on

pouvait assister à tous les folklores du pays. Le personnel organisait une fête

saisonnière , l’Ouaâda , qui était à la fois un rite de passage et un

pèlerinage » . La ville était structurée en fonction des activités de

la mine : il y avait la cité ouvrière, la cité des agents de maîtrise et

« la cité Russe » (édifiée dans les années soixante – dix par les

Soviétiques venus monter la centrale thermique) où résident les ingénieurs. Du

temps du Protectorat, se souvient-on, les agents qui occupaient la cité ouvrière

n’avaient pas le droit d’entrer ni de se promener dans la cité des agents de

maîtrise, alors occupée par les Français.

JERADA

Beaucoup de vendeurs mais pas

d’acheteurs

En pleine activité, la mine

produisait jusqu’à 700 000 tonnes de charbon par an et employait 7000

personnes. Ce qui faisait vivre jusqu’à 70 000 âmes. En raison des départs

pour fermeture de la mine, la cité ouvrière – noyau primitif de Jérada – est

actuellement en démolition. Dans les autres quartiers qui restent encore

debout, on peut lire l’inscription « à vendre » sur les façades de

nombreux taudis. Mais comme il n’y a pas d’acquéreurs, leurs propriétaires

finissent par les abandonner . C’est le cas d’un certain Zeroual, originaire du

Sous, qui a abandonné sa maison, pas de son plein gré, mais parce que dans sa

ruelle, les maisons voisines ont été brutalement désertées : vidée de

toute vie, elles ne sont plus que des ruines hantées par l’esprit des disparus.

Les ruelles fantômes font désormais peur à ceux qui sont restés. La femme de

Zeroual et ses enfants ont réclamé de quitter les lieux à tout prix :

« Qu’allons – nous devenir seuls au milieu des ruines ? » demandaient-ils

à Zeroual qui voulait d’abord vendre la maison avant de partir. Il voulait

aussi retarder son départ parce qu’il attendaient le verdict du tribunal sur le

litige qui l’opposait depuis des années aux charbonnages. Finalement, il a eu

gain de cause : les tribunaux ont rendu leur jugement en sa faveur pour

qu’il réintègre son travail dans une mine qui n’existe plus ! Comme il n’a

pas non plus trouver d’acquéreur pour sa maison, Zeroual a dû se rendre à

l’évidence : il a plié bagage et s’en est retourné dans sa tribu d’origine

dans le Souss. Il était bien commode de penser qu’en guise de reconversion les

mineurs n’avaient qu’à retourner travailler la terre qu’ils avaient quitté.

Mais le hic et le nunc est qu’entre temps ces ex-mineurs se sont

urbanisés : on en est au moins à la troisième génération de mineurs depuis

le début de l’exploitation de la mine en 1936. Et leurs enfants, qui sont pour

beaucoup des diplômés – chômeurs, ne voient pas leur avenir dans un

« retour à la terre des ancêtres ». ces jeunes s’attendaient plutôt à

prendre la relève de leurs parents en tant que « cadres de la mine ».

Or, avec la fermeture de celle-ci, ils se voient brusquement sans perspectives,

condamnés « à se tourner les pouces et à croiser les bras », comme

avoue un jeune titulaire d’une licence en mathématique, au chômage. Certains

ex-mineurs investissent une part des indemnités qu’ils ont reçu des

charbonnages en finançant l’émigration clandestine de leur progéniture. Un

drame en cache un autre : pour avoir fait naufrage dans le détroit de

Gibraltar, on ne verra plus jamais certains de ces jeunes candidats à l’exil.

Au lieu de partir, beaucoup ont cependant préféré rester sur place, choisissant

d’investir leur indemnités de départ dans le petit commerce ou la création

d’ateliers, comme l’explique un mineur à la retraite :

« On veut faire disparaître

Jérada alors qu’on sait pertinemment que la mine pourrait encore continuer à

produire pendant deux siècles. Après la fermeture les ouvriers ont crée de

petites entreprises avec leur savoir faire en menuiserie, des ateliers

électriques ou de nettoyage. Mais les effectifs ne dépassent guère une

trentaine de personnes, y compris les associés d’une société charbonnière. Cela

ne constitue pas vraiment une reconversion vers d’autres activités dont la ville

a pourtant cruellement besoin ».

Les jeunes s’attendaient

à prendre la relève de leurs

parents

en tant que « cadres de

la mine »…

A l’emplacement même du premier

puits dont l’exploitation remonte à 1936 – là où se trouvent les locaux de la

direction – les Charbonnages du Maroc (CDM) ont cédé des ateliers à leurs

anciens techniciens pour qu’ils y créent leur propre entreprise. Louables

intentions, encore fallait-il y préparer les salariés avant de plier bagage.

Car on ne métamorphose pas du jour au lendemain en d’ingénieux gestionnaires

d’entreprises de simples salariés qui ont vécu toute leur vie dans un cadre

régi par une discipline de fer et où ils n’avaient aucun droit à l’initiative.

Résultat : échec de la reconversion. D’où l’angoisse des « bénéficiaires »,

face à la précarité et à l’incertitude d’une situation qui les désarme, tant

psychologiquement (ils n’ont jamais appris « le goût du risque »)

qu’économiquement (ils n’ont pas une assise financière suffisante pour la

maintenance et la traversée du désert). Nos nouveaux entrepreneurs donnent

plutôt l’impression de regretter la situation confortable que leur conférait

leur statut de salarié. Certes, ils ne gagnaient pas beaucoup, mais au moins

ils savaient à quoi s’en tenir à la fin de chaque mois : « On

n’arrive même plus à retrouver la moitié de notre ancien salaire », se

lamente cet associé de l’entreprise qui s’est substituée à l’ancien atelier

d’électricité.

Une reconversion difficile

L’isolement et l’enclavement de

Jérada n’arrange pas non plus les choses et nos associés n’ont ni les moyens ni

la formation requise pour faire connaître leurs services à une clientèle

potentielle, dont ils devinent l’existence mais qu’ils ne savent pas

atteindre : les commandes sont rares et

irrégulières : « Même la centrale thermique préfère réparer son

matériel défectueux à Casablanca plutôt que dans nos ateliers. Or, si les

commandes continuent à nous faire défaut, nous risquons de fermer dans deux à

trois mois au plus tard ». Même son de cloche à l’atelier mécanique,

concédé lui aussi à d’anciens techniciens de la mine : « à ce

jour, nous n’avons pas touché un centime. Si la situation ne change pas d’ici à

six mois, nous serons obligé d’abandonner. Pour le moment, on survit grâce aux

charbonnages, mais nous serons bientôt condamnés à perdre ce seul client

puisque la mine va fermer. Nous espérons que la centrale thermique de Jérada

nous fera une proposition de convention remplaçant celle que nous avions avec

les charbonnages. L’argent ne circule plus, le rawaj a disparu, les

boutiques ont fermé, des habitations sont en vente. Ne reste ici que ceux qui

n’ont pas où partir ». Faute de retrouver une activité de substitution, la

ville se meurt. Une mort lente symbolisée par la présence de la silicose :

« Une maladie incurable et mal indemnisée », précise le syndicaliste.

« Pour moi, un homme atteint à 30% d’IPP(Invalidité Physique Professionnelle,

sigle par lequel on désigne pudiquement la silicose) doit être bien payé et

avoir 70% de la CNSS. Or

il cesse ses activités aux charbonnages et il est inapte à reprendre un travail

ailleurs. Tant qu’il est en activité, il est soigné lui-même et sa famille.

Mais quand il part, il n’a p)lus droit ni aux soins ni à une activité

quelconque .

Des hommes minés par la

silicose

Généralement, les gens de Jérada

même, mieux avertis par l’expérience et les années, préfèrent travailler de

jour en surface, plutôt que dans la nuit éternelle du fond, de crainte

d’attraper la silicose. Ce qui n’est pas le cas des paysans déracinés venu de

loin qui, pour gagner leur vie, n’hésitaient pas à aller au hassi (puits), soit parce qu’ils ignoraient le risque encouru pour leur santé, soit

parce qu’ils étaient attachés par un meilleurs gain, car le travail du fond est

mieux rémunéré que celui de surface. Hélas, ils ne comprenaient ce qui leur

arrivait qu’une fois atteints dans leur chair : « J’ai fais un

arrêt de maladie à cause de la silicose ». nous confie ce mineur d’une

quarantaine d’année qui travailla dans la force de l’âge(de 1977 à 1982) au

puits F3 : « Depuis lors, je n’ai plus travaillé et je suis

toujours malade. Je n’ai pas de quoi me soigner. La mine ne vous prend en

charge qu’une année après l’arrêt du travail. Après quoi, si vous êtes en bonne

santé, il faut reprendre le travail, sinon rien ».

Il semble qu’on ait préféré

sacrifier « le social » sur l’autel des sacro-saints équilibres

financiers.Mais le coût social de la fermeture se révèle d’ores et déjà plus

lourd puisque rien n’a été prévu pour redonner du travail et de l’espoir.

Son identité est celle de son numéro de

matricule « 59913 », son nom véritable, Lahcen Belaïd, il le met entre

parenthèses. L’indemnité de départ permet à peine au mineur de subvenir à ses

besoins vitaux pendant trois à quatre ans. Mais passé ce délai, il se retrouve

avec une rente trimestrielle qui varie de 500 à 700 DH, et parfois 70 DH !

Le plus grave est l’inaptitude physique qui se répercute sur toute la famille.

Actuellement à Jérada, il y a des veuves qui ont deux à sept enfants à charge.

Leur père est décédé à cause de la silicose, souvent précocement, bien avant

l’âge de la retraite. Qui va s’occuper des enfants et de leur avenir ?

Jérada, isolée, se voit impuissante face au drame silencieux qui la mine. Sans

perspective, elle constitue une véritable bombe à retardement sur le plan

social. Villes aux ruines visibles et invisibles, peuplée désormais de fantômes

errants, Jérada serait-elle la nouvelle Atlantide ? Défunte est la raison

d’être d’une ville de près de 70 000 habitants, qui continuent pourtant

d’exister même si elle n’est plus que l’ombre d’elle – même. Une ex-ville

minière en sursis, où on a pourtant érigé récemment d’imposantes bâtisses

administratives (celles de la municipalité et de la province), arborant marbre

et pierre de taille, au milieu des taudis, comme pour indiquer que la ville

devrait survivre à sa raison d’être. Mais de quoi va-t-elle vivre, une fois que

le dernier puits sera fermé en juin 2001 ? Mystère. En attendant pour

survivre, les fils des derniers mineurs bricolent, creusent de nouveaux puits

de façon informelle au péril de leur vie. Travail au noir, travail dans le

noir…C’est dire à quel point pour préserver leur travail et leur dignité, les

gens de Jérada, préfèrent de loin prendre tous les risques, y compris pour leur

vie et leur santé. Maintenant que Jérada n’a plus de mine de charbon, il lui

faut beaucoup d’imagination pour s’ensortir.

Polyvalence ou inertie

Avec la fermeture du dernier

puits en 2001, le troisième millénaire semble mal engagé pour les mineurs de

Jérada et surtout pour leurs enfants. Une fois les indemnités dépensées, de

quoi vivront les mineurs et leurs familles ? On évoque la possibilité de

développer une industrie textile, d’exploiter l’alfa qui recouvre les immenses

étendues alentour, d’un possible retour à la terre : pour le moment de

simples idées de projets échafaudés sans réalisations concrètes. Une chose est

sûre, aucune reconversion n’a été planifiée dans la perspective de la

fermeture. Le sentiment qui prédomine est que le protocole d’accord qui y

a conduit a été signé à la hâte et qu’il aurait fallu maintenir la mine en

exploitation encore quelques années -elle est exploitable encore pour un siècle

nous dit-on- le temps de préparer une reconversion économique fondée

principalement sur le potentiel humains, surtout jeune, dont regorge Jérada.

Mais il semble qu’on ait préféré sacrifier le « social » sur l’autel

des sacro-saints équilibres économiques : maintenir une mine dont le

charbon n’est plus compétitif supposerait de coûteuses subventions. Mais le

coût social de la fermeture se révèle d’ores et déjà plus lourd puis que rien

n’a été prévu pour redonner du travail et de l’espoir.

Une part des indemnités

sert à l’émigration

clandestine

Certaines familles vivent ici

depuis le lancement de la mine en 1936, c’est-à-dire depuis plusieurs

générations. Difficile pour elles de se couper de leurs racines pour aller

trouver logis et travail ailleurs. Par conséquent, nombre de ces familles sont

condamnées à rester sur place avec le sentiments que la charrue a été mise

avant les bœufs : il aurait fallu préparer longtemps à l’avance la

reconversion économique, au lieu d’y être acculer dans l’urgence une fois la

mine fermée. Car le passage d’une économie à une autre prend du temps, beaucoup

de temps, parce qu’il nécessite, outre des investisseurs et des investissements

financiers, la formation des hommes et leur préparation aux nouveaux rôles

qu’ils seront amenés à jouer dans une économie où la mine n’existe plus. Une

mutation de toute une économie régionale, prenant en compte à long terme des

complémentarités avec l’Algérie voisine, ce qui relève beaucoup plus de la

décision politique et de la stratégie économique au niveau gouvernemental, que

du bricolage au niveau des individus auquel on assiste actuellement. En

l’absence de vision claire chez les élus, chacun s’en sort comme il peut. Pour

le moment, en lieu et place de la mine, les derniers mineurs n’ont plus pour survivre

que le bricolage dans le cadre d’une économie informelle. Le potentiel humain

reste le principal atout sur lequel peut se fonder une éventuelle reconversion

de l’économie locale. Un potentiel humain fondé sur la polyvalence et la

capacité d’adaptation dont font preuve certains jeunes diplômés. C’est le cas

par exemple d’Ahmed Issiali, ce fils de mineur, titulaire d’un doctorat en

chimie, qui s’est convertit à la distribution de produits pharmaceutiques tout

en créant une entreprise de plastique avec un autre jeune associé. Une attitude

novatrice qui dénote avec la mentalité des parents pour lesquels, il n’y a pas

d’autre salut que la mine : l’absence de polyvalence conduit à la même

inertie que la

silicose.

Abdelkader Mana

[i] Enquête parue au bimensuel Medina,

de Mars -Avril2001.

Aucun commentaire